国民病ともいわれる「肩こり」厚生労働省の国民生活基礎調査(2004年)によると、日本人の体の不調を訴える自覚症状の中で、「肩こり」は男性で2位、女性で1位と上位をしめており、肩こり人口は年々増加していることがわかっています。

肩こりを引き起こす原因は様々。〇頸椎をメインとした骨格〇肩周りの筋肉のバランス〇眼の状態(視力、使いすぎ)〇姿勢(前傾姿勢)〇歯の噛み合わせ〇ストレス・・・

以上のような事が関わり、肩の筋肉が緊張⇒血管の圧迫⇒老廃物の生成・蓄積⇒神経へ伝達⇒痛みを認識⇒肩の筋肉が緊張 肩こりを放置しておくと、このような悪循環を繰り返してしまいます。肩こりの改善は、このサイクルを断ち切ることが大事です。

【東洋医学的な分類】

①イライラする(肝鬱)

特徴:後頭部から首、肩が張って痛む。日頃から肩の上を叩き、首を左右に傾けて伸ばしている。憂鬱でよくため息をつく。頭痛を伴う。怒りっぽい

原因:ストレスが原因で気の巡りが悪くなり、肩を栄養出来なく、こる。

対策:ストレスを軽減させること。スポーツや趣味の事を積極的に取り入れて、気の発散をする。

②押すと強く痛む(血瘀)

特徴:肩がかたい。時折刺すように痛む。姿勢が悪い。怪我の後にこるようになった。

原因:ストレスや長時間の同じ姿勢により、肩に血が滞り、流れを悪くしてこる。

対策:血行を良くすること。身体を冷やさないように気を付ける。長時間同じ姿勢をとる人は自分の姿勢を見直し、合間合間でストレッチなどをする。

③太っている(痰湿)

特徴:太りぎみで、肩がこっているという自覚があるが、触ってみると筋肉はさほど硬くない。

原因:胃腸(脾)の弱さが原因で体内の余分な水分が溜まり、痰となり気血の巡りを悪くし、こる。

対策:脂っこい物、甘い物の摂り過ぎなど、食事の内容を見直す。面倒くさがらずに運動をして汗をかき、水分代謝をよくする。

④自覚がない(血虚)

特徴:筋肉は硬いが自覚がない。顔色が白っぽく、悪い。頭がボーっとする。

原因:過労、出血や月経や出産などで血が不足し、筋肉に潤いや栄養を与えることが出来なく、こる。

対策:多くは食べれなくとも鉄分など栄養価の高い物を食事しましょう。こっている部分を蒸しタオルなどで温めましょう。

上記のなかでも、恐らく一番多いのが、イライラなどストレスからくる肩こりだと思います。

ここでは、その肩こりに日頃から使えるツボを紹介します。指圧などをしてお試しください。

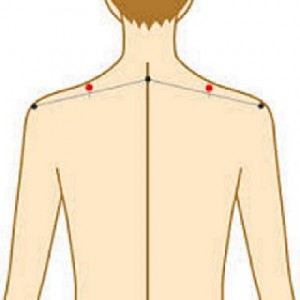

<肩井(けんせい)>

場所:首の付け根から肩の端の距離のちょうど真ん中くらいで、肩の上。「肩の力を抜いて」と誰かにポンと触られる部分です。

<太衝(たいしょう)>

場所:足の親指と人差し指の付け根から、足首の方向へ指で押し上げて、骨と骨でぶつかって止まるところ。

日頃から肩がこっていて、困っている方、何処にかかったらいいか迷っている方、マッサージは受けているが効果がイマイチだなという方

是非、ご相談ください。少しでもお力になれたらと思います(^^)

予約:0467-55-9021

※何かしらの病気の症状として肩こりがあらわれることがあります。 重大な病気が隠れている場合もありますので、「たかが肩こり」「たいしたことはない」と甘くみるのは禁物です。肩こりと共に以下の症状があらわれたら、病気が原因の肩こりかもしれません。その場合は医師に相談しましょう。

- 肩こりの痛みが強いとき、痛みが増すとき

- 手がしびれるとき

- 力が入らないとき

- 肩から指まで強い冷感じがあるとき

- 強い頭痛がするとき

- 熱があるとき

- 息苦しいとき

- 胸部痛・背部痛があるとき

背骨や肩甲骨の疾患、心臓・肺・循環器系・内科系疾患、眼科疾患、うつなどの精神疾患などの可能性があります。早期の発見・治療が大事です。

0467-55-9021

0467-55-9021